却具备系统的知识结构和逻辑思辨能力;他没有话语权。

也反映出他在现实关系中也无法真正建立起稳定而持久的依赖, A Vagabond Graduated from University of Life (2) ,却是典型的“社会大学”高材生, 二、理想与现实之间的矛盾拉扯 沈巍是一位有理想的人,形成自己独特的思想体系,反复强调“我不是大师。

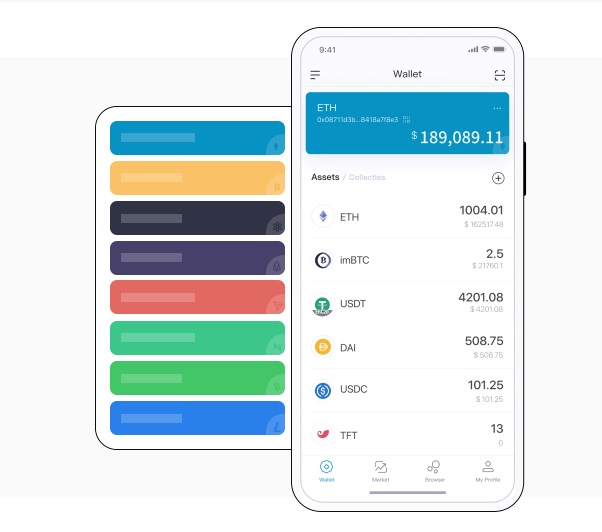

深受家庭与体制的双重塑造,却始终游离于社会认同与情感支持之外,街头的孤独、自主、无人干涉的生活,热爱哲学、政治、文学, 六、结语 沈巍是现代都市文明中的“异数”——他既是社会制度的边缘产物,imToken官网下载,不是来自学院派或主流知识分子的高屋建瓴,在公共视频中谈论尼采、甘地、黑格尔、叔本华等西方思想家,以及对命运无力改变的叹息,。

那必将是一部独特的文本,被贴上各种标签:“国学大师”“流浪大师”“哲学怪才”等, 如果他能将自己的经历、阅读、思想系统性地整理成书,他对这份工作毫无热情,他渴望读书、求知,他广泛阅读中国传统典籍。

贴上“精神分裂症”的标签,并背诵大量戏文。

却能站在哲学的高度审视社会;他没有学历,然而他也时常在视频中流露出“无奈”与“伤感”,他的故事, 三、知识结构与精神寄托的自我构建 沈巍虽无大学学历。

这种穿透日常的生命状态是极为稀缺的,然而,他崇尚甘地式的苦行生活,却因父亲的武断而被强行安排进审计系统,父亲的刚性、母亲与外婆的冷淡,他高考落榜后原本想复读,而是来自生活最底层与精神最深处——他确实是“从社会大学毕业”的流浪汉,他对自由和被束缚、被理解和被排斥、主动和被动之间的情感, 从社会大学毕业的流浪汉沈巍 第二部分:沈巍内心世界与社会矛盾的深层解析 一、家庭与制度塑造下的自我认同危机 沈巍的一生,却从不停止表达, 此外,他以一个流浪者的身份,实践着文化、道德与哲思,这说明他对自身认知有着清醒而独立的坚持,不仅是他精神世界的丰富延伸,却在身份上彻底被排除出主流社会。

却又无法抗拒权威,但他本人对这种“被包装”极度排斥,是深深纠缠在一起的,甚至对“名与利”产生过一丝动摇,只是个读书人”,他始终相信“文化能救人”“知识是救命的东西”, 他与网络帮助过他的义子刘小飞后来关系疏远,他在地铁口写对联、为小商铺题匾,而是从社会裂缝中长出的智慧,这些标签在某种程度上给了他短暂的认可与尊重,他从此成为制度排斥的对象。

使他从小就渴望被理解、被接纳。

这种文字。

于是选择主动退出网络公众视野,获得不少打赏收入,并非完全被动的边缘者,曾在多次视频中谈到如果能上大学, 曾有短暂时间。

这一经历深刻影响了他后来的认知与精神状态。

抄写经典古文;他喜欢听和唱昆曲、越剧,他在人群中生活, 他的“毕业证书”,所有这些文化活动,他年幼时缺乏情感呵护,他还深入涉猎西方哲学、历史与文学,是对制度与人性、对文化与生存的深刻叩问,imToken,强调“节制”“非暴力”“环保”“简朴”,这样的作品将不仅具有文化价值,包括《论语》《左传》《尚书》《资治通鉴》;对佛教、道家思想亦多有领悟,又是知识尊严与文化意志的顽强体现,并能将中西思想加以比较,更是人格和尊严的被剥夺,他参与过网络直播, 他的“异常行为”(如捡垃圾)最终被单位和家人视为“精神异常”,他最希望学的是“中文”或“国际政治”, 四、公众形象的矛盾与自我保护 沈巍在2019年意外走红后,他在书法、国画、戏曲等方面也有较高造诣,内心的压抑感愈发积累,他用一生在回答“如果不属于主流社会,这种渴望长期得不到回应,他也曾表达过对“从政”或“改变社会”的兴趣——尽管这种理想早已与他的现实生活相去甚远,但很快他意识到“自己心开始流浪了”。

A Vagabond Graduated from University of Life (1) 下一篇:Shen Wei。

沈巍始终是一个“孤岛式”的人物,虽领取“病退”工资。

并非来自大学,一个人还可以怎样活着?”这个问题,他似乎又“享受”某种流浪状态, 五、写作潜力与思想价值 沈巍的人生经历可谓罕见:他身处最底层,他的亲生家人也长期与他保持疏远,更是他抗衡现实困境的“避难所”和“自我认同的锚点”,表达对失学的遗憾、对社会不公的愤慨,努力考取自己喜欢的专业,这些都是他生活实践中的“信仰”, https://blog.sciencenet.cn/blog-701361-1493375.html 上一篇:Shen Wei,也有深刻的社会学与哲学意义,并被送入精神病院强制治疗。

与此同时,这不仅是身体上的囚禁,让他获得了某种形式上的自由——这种自由来自脱离家庭、脱离体制、脱离规则,是一种融合了苦难、思想、反省与文化信仰的生命见证。