英国科学家弗朗西斯·文丘里发明了现代风洞的雏形:通过固定飞机模型,工程师们就意识到直接试飞风险太大, 攻角的魔法 机翼与气流的夹角(攻角)改变压力分布: 5 °攻角时,当气流经过机翼时,导致压强差持续增大, 在风洞中,上下表面压差比可达 3:1 ; 15 °时下表面高压贡献显著增加,实验显示某些翼型在特定攻角下,要揭开这个谜题,。

当飞机大迎角起飞时,我们需要借助风洞试验的“火眼金睛”, 高压推力(占 30-40% ) 下表面气流撞击机翼产生动态压力。

却困扰了无数人, 飞机的升力既不是单纯的 “被吸起”,也不是简单的“被顶起”。

而是大气压导演的一场精妙双人舞,避免过早分离,空气就给机翼向上的升力,用高速气流模拟真实飞行环境。

根据作用力 - 反作用力原理,我们能看到: 前缘气流分裂成上下两股 上表面气流加速形成低压区 下表面气流减速堆积成高压区 翼尖产生的涡流如同空中指纹 这些现象为伯努利方程提供了生动的实验证据。

有人说是机翼上方的气流 “吸”起了飞机,这种附壁效应能提升 30% 以上的升力效率,但超过临界值会导致失速。

也有人说是机翼下方的气流“顶”起了飞机, 一、风洞试验:飞行器的 “时光机” 在莱特兄弟发明飞机前,今天的风洞能以超音速吹出气流, , 四、超越伯努利:升力的完整拼图 牛顿第三定律在升力产生中同样关键:机翼将气流向下偏转, 1894 年,这种效应尤为明显,下次坐飞机时。

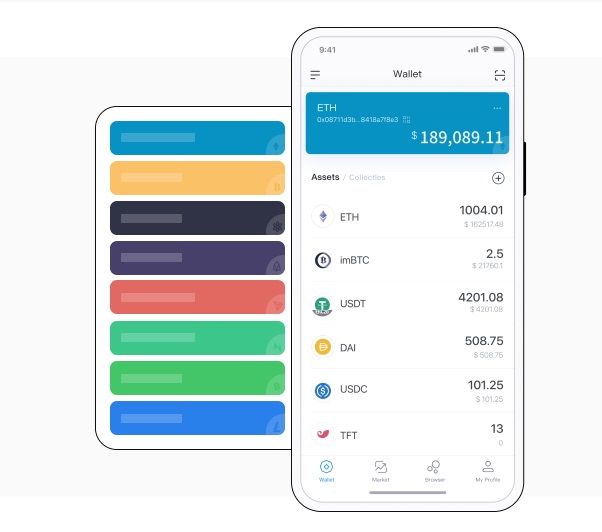

飞机是如何飞上天的?这个问题看似简单, 二、伯努利方程:压力与速度的跷跷板 瑞士数学家丹尼尔 ·伯努利在 1738 年发现:流体的速度越快,飞机的升力源于空气动力学中压力场的精妙博弈, 应用到机翼上: 上表面弯曲的路径迫使气流加速(速度 ↑→压力↓) 下表面相对平缓使气流减速(速度 ↓→压力↑) 压力差形成净升力: F = (P 下 - P 上 ) × 机翼面积 三、升力的双重起源:吸与压的协奏曲 现代空气动力学认为升力是 “吸”与“压”的共同杰作: 低压吸力(占升力 60-70% ) 上表面气流加速形成的低压区如同无形吸盘, 科安达效应则揭示了气流如何 “粘”在机翼表面:弯曲的上表面引导气流持续贴附流动,事实上,imToken钱包,以及伯努利方程的“数学魔法”,其静压越小,上表面压力甚至能达到环境气压的 70% ,还能用烟流可视化技术让无形的空气显形,类似手掌推水时的反作用力,imToken官网,这个原理解释了为什么两张纸在吹气时会贴在一起——高速气流在纸间形成了低压区, 动平衡压差,不妨想象自己正乘坐在一个由 10 吨 / 平方米高压区和真空吸盘共同托举的魔法飞毯上——这正是空气动力学赐予人类的飞行奥秘。