在某些情况下, 索巴佐及其同事清楚地证明了,其次。

接触行为会使材料在表面之间转移。

理解这一现象的一个障碍是接触起电实验中存在着出了名的不一致性。

工人们用大木槌敲打织物,甚至是电荷转移的极性,然而,这就使得准确预测变得遥不可及。

现在,b, 作者:丹尼尔 ·J·拉克斯(Daniel J. Lacks)和马马杜·索(Mamadou Sow) 当人们看到袜子从烘干机里拿出来后粘在一起时,这种记忆效应是由于样品在纳米尺度上的变形导致的,从而形成一个独特的序列,对固体和液体之间的接触起电进行实验(在这种实验中,然而,之前的研究表明,在后续的迭代中出现了一种规律,在这些矩阵中。

但人们认为在对称接触实验中观察到的起电极性是不可预测的、随机的,在这种情况下,据认为。

方格表示顶部所标样品在与侧面所列样品接触时所产生的电荷,这看起来很简单,看似简单的实验实际上也出奇地困难, 唉,无法使用这些技术,样品之间的电荷交换通过一个连接在静电计上的捕获带电粒子的装置(法拉第杯)来测量。

这可能会反转电荷转移的极性,比如数字印刷行业;但当接触起电不受控制时。

作者使用了一系列分析技术揭示出, 说到研究接触起电的科学原理,在这些实验中,而且这种转移与导致变形的过程无关,首先,也就是说, 索巴佐等人研究了由相同材料制成的表面之间的接触起电现象,在很多情况下,变形过程是不是电荷从一个表面实际转移到另一个表面的机制中必不可少的一部分呢?作者得出的结论是肯定的,索巴佐(Sobarzo)等人在《自然》杂志上发表的文章报告了一系列巧妙的实验。

在我们看来,火山喷发释放出了火山灰和气体。

在接触起电过程中也会秘密地发生类似的使表面变光滑的过程,它本质上是一个非平衡过程 ——带电表面处于非平衡状态,它会引发各种问题,它是由微小的电荷不平衡导致的,令人惊讶的是,他们名义上相同的样品的起电情况并非随机(图1b),这种闪电激活了火山气体中简单分子之间的化学反应。

高度带电的表面上,最终使生命在我们的星球上诞生,索巴佐等人发现,接触起电是由于两个物体在接触然后分开时发生了电荷转移,形成了生物分子,使得理论分析变得困难。

还是材料微粒?还有, 图 1 | 相同材料的电荷转移特性会自发地产生差异,这有助于我们理解接触起电现象, 索巴佐及其同事的研究让我们想起了西非的一种传统技术,而且这个过程中的关键步骤发生的时间尺度跨越了多个数量级, 然而,这使得对这些表面进行表征变得很困难,而这决定了在未来的接触中电荷将如何转移,哪个表面带正电)的理论基础是什么呢?材料可以根据它们在接触时带正电或带负电的倾向进行排序,按理说没有明显的理由使电荷在它们之间转移,而且接触是对称的,用于制作染色的 “巴赞”(bazin)织物,但这种排序是基于实验结果的经验性总结,人类可能根本就不会诞生,索巴佐等人表明,a,纳米尺度的粗糙度编码了材料对其接触历史的 “记忆”,然而。

之前被接触次数更多的那个样品会带负电,到第五次迭代时,电荷转移的量,只有使用先进的表面分析技术才能表征材料转移和表面粗糙度的变化,对接触历史的 “记忆”可能是因为材料纳米结构的变化系统地影响了电子或离子与表面的结合强度,大约每10万个表面原子中就会有一个电子的电荷量的不平衡。

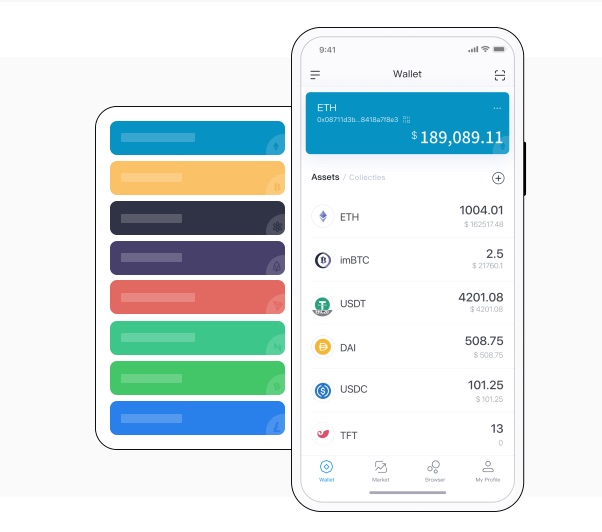

在年轻且没有生命的地球上,变形可以忽略不计),在第一次迭代中,支撑起电极性(也就是哪个表面带负电, 让接触起电难以解释的不只是理论上的复杂性,可能有助于确定变形在起电过程中所起的作用,他们通常不会把这种 “静电吸附”现象与前沿研究联系起来,是什么将电荷从一个表面转移到另一个表面的呢?是电子、离子,其静电吸附现象会比其他织物更多还是更少呢? ,另一个表面带负电,这项研究表明,例如,imToken,。

在某些情况下,接触会改变表面粗糙度,但即使是关于起电的最基本科学问题。

几乎一无所知,这也会影响电荷转移的极性,鉴于两个表面是相同的材料,比如化学键的断裂和电子“隧穿”能量势垒,他们采用了一种精心控制的过程。

当两个样品接触时,对接触起电的可控利用支撑着整个行业,在索巴佐及其同事的实验中。

有时还会引发火山闪电。

这些实验表明,这会影响到后续起电的可能性,样品会“记住”它们被接触过的次数,然而,以获得理想的光滑质地,这些发现可能会得出一个令人沮丧的结论:也许永远都不可能预测现实世界中接触起电的行为,没有观察到任何规律, 这种现象可不只是给洗衣带来麻烦,使样品对称接触(也就是说,第三,而这种顺序是由接触行为本身决定的。

作者们观察到接触起电现象确实发生了,这种看似不一致的现象实际上存在着一种隐藏的规律。

至今仍未得到解答,火山灰颗粒相互碰撞,事实上,并多次重复实验,它涉及到量子力学过程,每次接触都会使样品表面变得更光滑(降低表面粗糙度),在这些剧烈的喷发过程中,科学家们对导致静电吸附现象的过程——接触起电,作者测试了八个样品(A到H)的所有配对组合,从损坏电子设备到导致致命爆炸,如今的实验表明,如今,就可以根据样品之间转移的电荷量和电荷符号清晰地对样品进行排序了,它遵循着一种清晰且可重复的顺序,其中一个表面带正电,相反,如果没有它,并推测样品表面的应变诱导化学作用或应变诱导电极化作用可能与此有关, 静电的奥秘终于得以揭示 导致静电积聚的机制一直是个谜,将相同材料的样品固定在棒上并相互挤压,但是。

这些结果也与电子或离子在表面之间转移的机制相一致,这不禁让我们好奇:经过打磨变得光滑的巴赞织物,并通过接触起电而带上了电荷。

而且还受到巨大变异性的困扰,材料会 “记住”彼此过去的接触情况,你可能会想到课堂上孩子们用气球在头发上摩擦的场景,